大阪で「わたなべ在宅塾」といえば、地域医療従事者に向けた勉強会として有名です。月に一度、在宅医療の先駆者の医師を各地から招き、新しい考え方、事例、業界の課題などをテーマに情報発信しています。

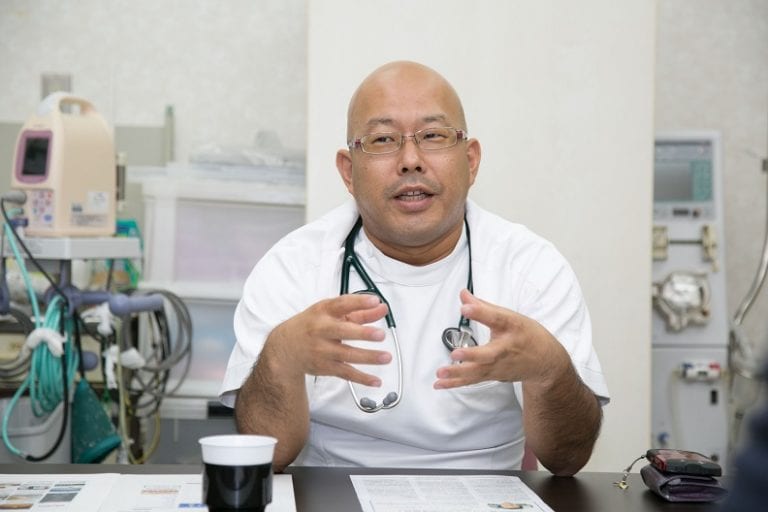

主催する渡辺克哉医師は、飾り気なく豪快に笑いながらお話しされる大阪人らしさ満点のドクター。関わる看護師や介護スタッフはもちろん、患者さんの心も明るくする魅力があります。渡辺先生が理事長を務める医療法人社団日翔会は、今では合計3000名を超える在宅患者の生活を支えていますが、どんな思いで渡辺先生が在宅医療を始め、これから何に取り組もうとしているのか、お話を伺いました。

11月8日公開の姉妹サイト ココメディカより転載(在宅医療を応援する情報サイト ココメディカ)

▲渡辺克哉(わたなべ・かつや)さん

医療法人社団日翔会 生野愛和病院・わたなべクリニック 理事長

昭和49年生まれ、大阪府出身

平成13年近畿大学医学部卒業後、同大学血液腎臓膠原病内科入局

平成14年医療法人春秋会城山病院、三島救命救急センターなどに勤務

その後、在宅医療のクリニックで訪問診療を経験し、平成19年にわたなべクリニックを設立。

初めての訪問は、無力感から

—在宅医療に取り組み出したきっかけを教えてください。

在宅医療に取り組み始めたのは約10年前、32歳の時です。元々、在宅医療をやろうと思っていたわけではないんですけど、当時の診療報酬改定のタイミングで一気にこの地域で在宅やってた医師たちが辞めてしまったことがあり、私を含めた医師仲間3人で「やる人がいないんやったら俺たちがやろう!」という話になったです。それで、実際にやってみたらすっかりハマってしまったんですよ。

—初めての訪問診療の時のことは覚えておられますか?

忘れられませんよ。胃がんのターミナルの患者さんでした。当時、担当のケアマネもおらず、訪問看護ももちろんついてない状態。ご自宅で家族さんが路頭に迷わされているところを、その地域の介護事業所が見つけて、誰か診れる医者はいないか?ということで連絡をもらったんです。それがはじめての訪問でした。

その時、驚くほど何もできなかったんですよ。介護の知識もないからオムツ交換もできない。いつも看護師任せだったから吸入器もセッティングできない。

あまりに自分一人で何もできなくて、すぐに看護師を呼んだんですけど、看護師が到着するまで家族さんとひたすら待ってました。あの時の無力感はすごかった。

この患者さんは看取りまでお付き合いさせてもらいましたけど、今思えば、もっとできたことがあったなと、後悔もたくさんあります。

—苦い、忘れられない体験ですね。この体験がきっかけで開業されたのですか?

そうですね。地域から在宅医がいなくなった時期だったので、これは「私らがやらんかったら誰がやるんや!」と。ちょうどサービス付き高齢者住宅なんかも増えてきた時期で、施設からの依頼もあったんで、このまま在宅をやっていこう!って具合です。

—地域からの要請とご自身の苦い体験がきっかけで始まったんですね。

「施設で看取りができる体制づくり」をコンセプトに活動開始

—開業時は“集患”が課題になると思いますが、いかがでしたか?

最初から“施設の患者さん”を担当できるよう地域に働きかけました。あの頃は、サービス付き高齢者住宅が増え始めたばかりで、医師も看護師も体制がない状態。そこで私たちが入ることで「施設で看取りまでできる組織づくりをします」というのが私たちの最初のコンセプトでした。

ナーシングホームのような考え方はこれからの日本でも増えていくだろうと考えていたので、当時から狙って施設とおつきあいを増やしていったんです。

—10年前からその視点で先を見据えて戦略的に行動されたのはすごいですね。

欧米の介護先進国ではナーシングホームに高齢になるよりもっと早い健常な段階から入って、そこが自分の終の住みかになっていくという流れがありました。ちょうど日本にもサ高住が増え始めていたので、今後の日本の高齢者ケアってこういう風に変わっていくんだろうなって思ったんです。

だったら、その体制を支える組織づくりを自分たちがやったら勝てるだろう、と思ったんです。

何があってもまず自分が走りまわった開業当時

—開業当時のご苦労はどんなことがありましたか?

組織づくりは当たり前のことを当たり前にできるようにしていくだけなので何も難しくないんですが、ただ、ひたすら走らなあかんという体力勝負だったのは大変やったかな。

当時は人も抱えられないし、何があっても自分が走るというスタンスでした。24時間365日体制を最初からやって、医者自身が動き回るっていう組織づくりをしました。

僕は当時30代前半だったし、一緒に組んでるメンバーも30代だった。だから年配で訪問診療やってる先生よりもフットワークが良いことを強みに走り回りました。「ベテランの先生が動けんところが僕らの狙い目や!」と思ったんです。

—現在は法人も大きくなられていますが、状況は変わっていますか?

在宅に対応する体制がほんとに整い始めたって言ったらここ数年ですね。夜間も今でこそコールセンターを作ってファーストトリアージは看護師がするようにしているんですけども、最近までその中にドクターも入っていましたからね。

ただ、今はもう完全に看護師。で、ドクターもかなり人数が増えたので、夜間対応も当番制にしています。ようやくちょっと解放されました。少し前までは、何があってもタクシーで夜中飛んで行きましたから(笑)

在宅塾は地域連携のハブとなる存在に

—「わたなべ在宅塾」を開催されているのはどんな背景からですか?

在宅塾はちょうど1年くらい前から始めました。

開業してからずっと、がむしゃらにやっていたんですけど、2年前の診療報酬改定で、自分たちのあり方を変えようと思ったんです。

で、ちょうどそのころ地域包括ケアの話が出てきて「今後も医者をやっていくなら、地域包括ケアシステムに自分も積極的に入っていかなあかん」と勉強を始め、他の地域の在宅医にたくさん会うようになりました。この時期からいろんな勉強会にも自分から参加するようになったんですね。

いろんな勉強会に参加しているうちに、いっそのこと、自分で特定分野の専門の先生を呼んで自分自身も教えてもらいながら、院内研修プラス地域の希望者も入れる勉強会にしてしまおうと思ったんです。今では結構な人数が集まる会になってきてるので意味はありましたね。

トップ医師と仲良くなれる在宅医療の魅力

—訪問診療の他分野と比べての魅力とは何でしょうか?

ニッチな世界なので、すぐトップの先生と仲良くなれます。これはすごいことですよ。外科や内科学会のトップ医師に会うなんて至難の業ですが、在宅医療なら可能です。

もう一つは、まだ答えが明確にない、みんながそれぞれ模索している世界だから、自分たちのスキームを試せるし、模索できるのが、おもしろいです。ガイドラインがあるわけでもないですから、この世界。

私も患者さんのデータを分析して医学的なエビデンスを作るためのいろんな仕掛けもしていて、これもやりがいありますよ。今後はこの結果をどんどん発表していきたいと思っているんです。

2025年問題の先を見据えて

—今後10年、20年先の目標やビジョンはありますか?

これから先の10年でいうと、確実に2025年問題への対応ですよね。在宅の看取り率を絶対増やさないといけないので、全員協力して“ALL在宅チーム”みたいなことがメインになるでしょう。

今取り組んでる医師だけでは当然足りないですから、今は在宅やってない医師も絡んできてもらわないと、今の厚生労働省が言われてる看取り数は達成できない。そのギャップを埋める活動を僕らがサポートできるといいんじゃないかと思っています。

救急のように、在宅医療も一次、二次、三次みたいな段階的な仕組みでやっていけばいいんじゃないかなと思います。まだ具体的に決めてるわけではないけど、これから枠組みづくりに取り組んでいきたい。

—2025年問題の先もお考えですか?

そう、問題はその後なんですよ。2025年以降は、確実に患者は減ります。“医者余りの時代”が2040年に来るって言ってる人もいるじゃないですか。それにAIがこの勢いで進化したら医者の仕事が減るかもしない。そうなる前に、どうしたら自分たちは医者として生き残れるかを考えておかないといけないですね。そこはやはり、どんなコンセプトでどんな強みのある医療を提供できるか、が大事でしょう。強みがないと医者も生きていけなくなりますよ。だからそういう先々を見据えた組織づくりをしていきたいと思ってます。

—在宅医療に、今これが足りないというものはありますか?

やはり患者さんの金銭的な負担の軽減については、まだまだやれること、やるべきことがあるんじゃないかと思います。

例えば、癌以外の患者さんへの支援は現状あまりに少ないと感じます。非癌患者のターミナルという概念がもっと広まって欲しいと思いますよ。だって、医療側から見たらやること一緒なんですから。非ガンで亡くなる方が圧倒的に多いわけですからね。非癌ターミナルの概念がもっと広がって、そこに対しての支援がされるようになったら、もっと在宅医療が提供しやすく、患者さんにとっても受けやすくなるんじゃないかなと思いますね。

ココメディカ読者へのメッセージ

—最後に読者の皆さんへのメッセージをお願いします

看護師さんやヘルパーさんの方が、医師よりも確実に患者さんをよく見てくれていて本当に感謝しています。彼らが日々長い時間接しながら感じたことをもっとたくさん吸い上げられるようにしたいと思います。

もっと情報共有の仕組みが機能したら、僕ら医師も情報共有できるんで、そういう体制を一緒に作って、在宅医療を一緒に発展させたいと思っています。

取材後記

終始笑いの絶えない取材現場でした。事務長さんや看護師さんとの会話からも渡辺医師が分け隔てなくスタッフに愛情を持たれていること、そして、その結果、チームが硬い信頼関係で結ばれていることがよくわかりました。「まずはとにかくやってみることが大事」と語る渡辺医師に周囲のみんなが付いていきたくなるのも頷けるお人柄です。「わたなべ在宅塾」にも近々参加させていただきたいと思っています。

◎取材先紹介

医療法人社団日翔会 生野愛和病院

大阪市生野区巽南5-7-64

TEL:06-6791-7800 FAX:06-6791-7787

http://nisshoukai.com/watanabe/

「わたなべ在宅塾」

http://watanabejyuku.jp/