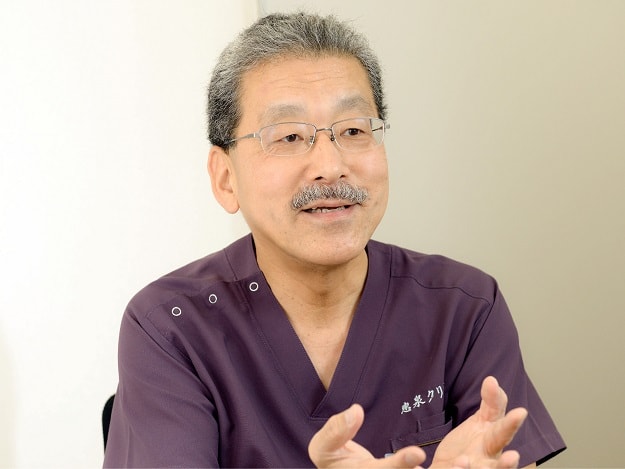

京王線千歳烏山駅から徒歩3分程度にある恵泉クリニックは、機能強化型在宅療養支援診療所です。世田谷区をはじめ、杉並区、狛江市、調布市、三鷹市等で訪問在宅診療が主ですが、外来診療も行っています。救急医である太田院長は、日々の管理や健診、体調変化やけがへの対応、疾病悪化の予防、緩和ケア、終末期医療はもちろん、肺炎、心不全等の対応、点滴や症状軽減からQOLを考慮した緩和医療の一環として、輸血療法や腹水ろ過濃縮再静注法等にも積極的に対応されています。

検査も血液ガス等の血液検査だけでなく、超音波等やレントゲン、培養検査等を取り入れるなど、救急医の経験を活かして幅広い医療を行われている太田院長に、在宅医療の今後についてお話を伺いました。

11月18日公開の姉妹サイト ココメディカより転載(在宅医療を応援する情報サイト ココメディカ)

医療法人社団親樹会 理事長、恵泉クリニック 院長東京医科大学卒業後、東京医科大学病院、杏林大学病院、慶應義塾大学病院、などで救命救急、集中治療、内科、放射線診断等他を学び、診療所、二次救急病院等で地域医療を学ぶ。2006年東京医科大学救急医学講座教授、2013年医療法人社団親樹会恵泉クリニック理事長・院長、東京医科大学救急・災害医学分野(2014年4月救急医学講座より名称変更)兼任教授、2015年東京女子医科大学東医療センター在宅医療部客員教授(共に現在に至る)

在宅医療は、家族や生活全般も含めたオーダーメイドの医療サービス

-太田先生はもともと救急医をされていたのですね。

医学部卒業後からずっと救命救急医です。卒業した当時は救急医はほとんどいませんでした。救急医は、交通事故等による多発外傷等で専門診療科の枠を超えて全身を診る必要性から生まれ、その後、外傷だけでなく、熱傷、急性中毒から内因性疾患、敗血症や臓器障害まで、臓器に関わらず広く対応するようになってきました。地下鉄サリン事件や阪神淡路大震災等の大災害時にもDMAT等で活躍するようになりました。救急医は、チーム医療を基本に、臨機応変に対応する判断力が常に求められます。

-在宅医療へ関心を持たれたきっかけを教えてください。

もともと昔からの往診という診療スタイルに興味があったので2000年頃から非常勤として携わるようになりました。病院では、病気を完治させることが目的ですが、在宅医療では今の生活を続けることが目的で、そのために、どこまでどのような治療をするか、そのために今何をするか、つまり、ゴールを設定して今を考える必要があります。通院しにくい人々にその人に合った最善の医療を提供する、臓器別ではなく全身を診ることはもちろんですが、気持ちも生活もすべてに関わり、患者さんや家族の気持ちを汲みながら、どのような生活をしていくかを医療面でサポートすることにとても興味を持ちました。

ジェネラリスト思考が必要とされる在宅医

-実際に在宅医療に携わってみていかがでしたか。

在宅医療ではご家族に囲まれてご自宅で看取るという選択肢があります。これはやはりいいものだと思います。昔は当たり前だったといいますが、最近は希望される方も多く、また増えてきているのではないでしょうか。

患者さんやご家族の方々との話し合いを通して、最後まで気持ちよく穏やかな生活を送れるようにサポートするのが在宅医療です。これからの時代では、在宅医療の意義はとても大きく、さらに充実させる必要があると思います。

-救急医と似ている部分はありますか。

救急医は他の診療科と比べて、対象となる臓器がなく、全身を診ます。これは在宅医も同じです。また、生活のなかで起こることの多くが急なので、なぜ、突然、何がどう起こったかを考えることが大事です。そして可能なら予防したいと考えます。どんな局面でも状況を把握し考え、適切に行動することが必要で、これは救急医療そのものです。

高齢者の救急搬送が増えていますが、そのときに救急医は、なぜそうなったか、どうすれば元の生活に戻れるか、を考えますが、在宅医はそうならないためにどうすれば良いかを考え、さらにどこまで在宅で治療するかを考えて実践します。

在宅医療では、急病、けが、もともとの病気の悪化等救急にまつわることが多く、死について考えることが多いのも救急と同じですし、チーム医療という観点でも一緒です。患者さんの顔色、声色、雰囲気などを察するという治療以外の部分に気を配る、という点でも似ていると思います。

-なるほど。救急医の経験は在宅医としても役立っているのですね。

そうです。救急医や在宅医はジェネラリストです。「病を診ずして人を診よ」という言葉がありますが、まさにその通りです。在宅医療が、総合的な医療の提供という面において救急医療と近く、そういう意味でも連携を深め、救急医は在宅医に向いていると思います。

今後は、救急在宅医、在宅集中治療医等、救急事態に強く重症に特化した在宅医が必要とされるかもしれません。

在宅医療は認識の共有化・エビデンスの蓄積が課題

-在宅医療における課題などは何か感じられますか。

在宅医療は“チーム医療”が重要です。これは救急医療も同様ですが、病院とは違って、在宅医療のチームは常日頃同じ場所で仕事をしていません。

そうなると、普段以上に細やかなコミュニケーションが大切になります。現場では、言葉だけでなく、手つきやしぐさを見て伝わることもあります。しかし、書類だけでは伝わっているかどうか、、、ここでも相手をリスペクトし誠意を持って対応して、わかりあうということが重要だと思います。いわゆる顔が見える関係です。医師の役割も自分の考えを言うだけではなく、ケアマネジャーやヘルパー、訪問看護師さん等、関わる人々の意見を聞き出すリーダーシップが重要になると思います。難しいですが。

さらに、在宅医療を標準化させることも必要だと思います。そのために、エビデンスを蓄積していくことが大事だと思います。

-例えばどんな取り組みが考えられますか?

在宅での救急対応をガイドラインを元に標準化し、それを実践してどこまで在宅で対応できるかを検討します。そして、症状にあわせてここまで対応するのが2次在宅、ここまでは3次(重症)在宅等とすることができれば、在宅医療がもっとわかりやすくなり、質も担保されさらに貢献できるのではないでしょうか?

-確かに、治療法や標準化は大切だと思います。

在宅医療では異なる立場、職種、所属のプロ同士がチーム医療を実践するのですから、患者さんの生活に想いを馳せて、お互いを認め、理解し、方向性を共有して同じ目標に向かって進みたいと思っています。以前、映画「ディア・ドクター」の医学監修・医療指導に携わったこともあり、それ以降ますますプロ、チームについて深く考えるようになりました。

※「ディア・ドクター」(2009年公開)

西川美和監督作品。笑福亭鶴瓶さんの初主演映画で話題となった。

http://deardoctor.jp/

▲「医師や医療関係者にも在宅医療の重要性やその意義をもっと知ってほしい」という思いで積極的に取り組まれています。

▲「医師や医療関係者にも在宅医療の重要性やその意義をもっと知ってほしい」という思いで積極的に取り組まれています。

在宅医療は「医の原点」であると知ってほしい

-在宅医療ではまだまだすることがたくさんありますね。

患者さんが心肺停止された際にご家族が救急車を呼ばれることがあります。事前にご自宅でのお看取りをお話していても、動揺して慌てて電話されることもあります。救急隊は呼ばれれば「助けること」が役目です。これらの現実を理解して、いざというときにどうしたいかを決めていくことも必要があると思います。そのために、かかりつけ医としての責務、事前の書面の妥当性等々課題はいろいろあります。

-エビデンスがあればいいというわけでもないのですね。

救急医学や救急医療もエビデンス(科学的根拠)を蓄積しつつ、制度を作りつつ、進んできました。在宅医療も医学がベースですからエビデンスをもとにより良い制度を作り上げていくことが大切です。これは、医療関係者だけではなく、利用する方々、広く社会全体で理解を深めることが大事だと考えています。

在宅医療は救急医療と同じく、医の原点であり、医師としてのプロフェッショナリズムが問われます。医師や医療関係者にももっと広く知っていただければと思います。

取材後記

◎取材先紹介