中央線荻窪駅近くにある、おぎくぼ正クリニックは、2005年に訪問診療を専門としたクリニックを開業されました。理事長の阿部先生は昭和大学卒業後、大学病院をはじめ東京船員保険病院(現東京高輪病院)、自治医科大学さいたま医療センター、公立昭和病院、ハワイ大学クイーンズメディカルセンター、千葉西病院など様々な病院で20年に渡り脳神経外科に携わり多くの外来診療や手術を手がけて来られたスペシャリストです。

その後は、地元にほど近い杉並区荻窪で在宅医療専門クリニックを開業され、現在は多職種連携、病診連携に力を入れた在宅診療を行っています。今回は阿部理事長に、在宅診療の患者さんに安定的な診療を提供するポイントについてお話を伺いました。

3月31日公開の姉妹サイト ココメディカより転載(在宅医療を応援する情報サイト ココメディカ)

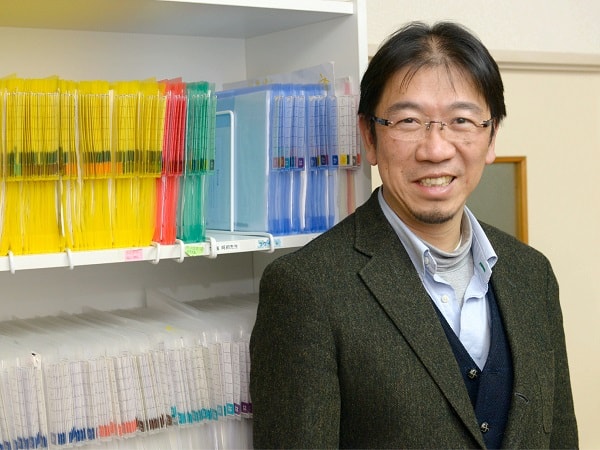

<ドクタープロフィール>

▲医療法人社団藍正会 おぎくぼ正クリニック

理事長 阿部 正(あべ・ただし)さん

昭和大学医学部卒業後、昭和大学外科入局。その後東京船員保険病院(現東京高輪病院)外科、自治医科大学さいたま医療センター脳神経外科勤務後に、ハワイ大学クイーンズメディカルセンター病理学へ留学。帰国後は公立昭和病院脳神経外科、千葉西病院脳神経外科医長、東京北部病院脳神経外科部長、昭和大学脳神経外科兼任講師を経て2005年おぎくぼ正クリニックを開院。

急性期医療から亜急性期医療への転身

-現在の在宅診療の様子を教えてください。

2005年に荻窪駅近くに訪問診療クリニックを開院し、杉並区全域、およびその周辺の練馬区、中野区、武蔵野市の一部を訪問しています。内科全般の一般診療から、経管栄養、在宅酸素、人工呼吸器管理や、認知症など神経難病など神経疾患、緩和ケアやターミナルケアなどの緩和医療などを行っております。それまで専門だった脳卒中や脳腫瘍といった脳神経外科の継続加療もありますが、全般的な訪問診療を行っています。

-脳神経外科医のご経験が長いですが、在宅医療に興味をもたれたきっかけは?

脳神経外科医時代は、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳卒中や、頭部外傷といった急性期医療が中心でした。急性期医療はいわば医療の入口のようなものです。救命するため、病気を治すために手術や治療を行っていましたが、患者さんにはさらにその先の人生があります。長年この分野に携わる中で、入口の反対にある出口、つまり亜急性期や慢性期の療養生活や、さらにその先にある看取りという点にも興味を持ったことがきっかけです。

その後、訪問服薬指導を行っていた薬局の紹介で、訪問診療中心のクリニックを見学させて頂く機会があり、そのクリニックで在宅医療の非常勤医として勤務し、在宅医療の醍醐味を知りました。さらに別の在宅医療専門クリニックで院長を経験した後、地元である杉並区荻窪にて開業しました。

患者中心の医療を目指して

-開業時の集患はどのように進められましたか。

まずは近隣の病院や訪問看護ステーション、地域の介護事業所にご挨拶にいきました。当時、杉並区にはそれほど在宅医療を行うクリニックがなかったので、少しずつご紹介いただく数が増えていきました。また、近隣エリアに24時間対応の訪問介護ステーションもあるため、多職種連携も比較的スムーズに行うことができました。

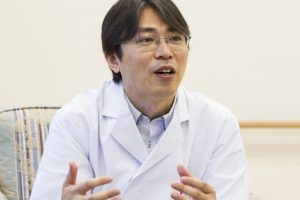

▲開業当初は70~80代の患者さんが多かったが、現在では90代の方が1日の訪問の半数を占めることもあるそうだ。「最近は軽症の患者さんが減り、重症の高齢の患者さんが増加しています。これからますます増えますよ。」と語る。

-理想的なスタートができたということですね。

開業の際の初期投資は、賃料と往診車とレセコン程度でしたので、借り入れも少なく、無理なく借入金を返すことができましたし、患者さんも徐々に増えてきましたので、理想的だったと言えるかもしれませんね。

-在宅医として気を付けている点などありますか。

診療の際には独りよがりにならないように気を付けています。治療法は1つではありませんし、特に在宅医療の場合は家族と話し合った上で方針を決めていく必要があります。

1日で何十人も診る外来診療と違い、在宅診療はせいぜい1日10人程度です。ですから密度の濃い関係になります。ご自宅で安心して幸せな療養生活を送れるように、患者や家族とじっくり対話をし、コミュニケーションを大切にして患者中心のケアを行うように努めています。

-・・・と言っても簡単ではないですよね。

もちろんです。一人暮らしが長い患者さんは、治療が必要であっても、なかなか他の人をご自宅に入れてくださらないケースもあります。そんな時にはケアマネージャーや訪問看護士とも連携して、少しずつサポートする範囲を広げていくなど、多職種と連携しながら診療を行っています。患者中心の在宅医療を実現するには、信頼できる多職種連携が必須ですので、勉強会やカンファレンスなどにも積極的に参加するようにしています。

▲症状によって必要な治療はあっても、本人はそんなこと望んでいない、という場合もあると語る。「うちのモットーは『寿命は神様が決めるものなので、それまで穏やかに過ごしましょう』ということ。できるだけ負担が少ない、患者さんに合った医療を提供しています。」と阿部医師。

病診連携による迅速かつ適切な治療

-夜間の緊急往診などは多いのでしょうか。

日常の診察で適切な治療と指導を行うと、夜間の緊急往診はそれほど多くはありません。

緊急性が高い症状が起きた場合には、できるだけ速やかに対応できるよう心掛けています。救急病院とも連携しており、緊急時の搬送については初診の際に必ず患者や家族と話をし、病診連携体制を理解していただいています。

-かかりつけ医と専門医できちんと連携されているのですね。

近隣の病院には緊急時の入院対応を依頼し、退院後の継続加療を当院で行うなど双方向の連携を行っています。患者のニーズに迅速に対応するためには病院、ケアマネージャー、ヘルパーとの連携は不可欠でしょう。

-多職種連携、病診連携における課題等はありますか。

連携にはICT(Information Communication Technology)ツールが不可欠です。ただ規格が統一されたツールがないという点は問題ではないでしょうか。患者に対して安定した診療を行う上で、各医院、病院、事業所が共有できるようなネットワークは必要だと感じています。この辺りは行政も含めて今後話し合う必要があると感じています。

幅広い連携・コミュニケーションが安定的な診療を作り出す

-コメディカルとの多職種連携、病診連携以外ではいかがですか。

在宅医同士でも情報共有はもちろん行っています。当院は機能強化型の在宅療養支援診療所ですので、近隣の病院と定期的にカンファレンスを行っています。また近年は在宅医療専門クリニックも増えてきていますので病院経営に関することや、法改正について、新薬や医療機器に関する情報などを共有しています。

▲「症例ケースを持ち合ったり、『在宅医療を取り巻く環境』について話したりすることが多いですね。」「近年は“長く在宅医療を続けるにはどうしたら良いのか”をよく話しています。」と語る阿部医師。

-幅広い連携体制が患者中心の在宅医療を作り上げるのですね。

医師、病院、看護師、薬剤師、ケアマネージャーなど幅広い職種間での連携はもちろん必要ですが、やはり患者のご家族との連携やコミュニケーションはとても大切です。人それぞれ幸せの形は違います。ですので、私たちは医療という側面で、幸せな生活のお手伝いができるように、初回の往診時から本人やご家族としっかりと話し合って診療方針や緊急時の対応に関して方向性を確認するようにしています。そうすることで、多職種連携、病診連携を最大限に活用した安定的な診療を提供することができると考えています。

取材後記

総合病院だからできること、在宅診療だからできること。長きに渡って様々な病院の外来診療に携わっていらっしゃったご自身の経験から、総合病院や在宅診療、また医師とコメディカル間などにおける役割分担の重要性を認識しているようでした。こういった役割分担を作り上げるには、信頼関係がなければ成り立ちません。先生の豊富なご経験と見識があるからこそ、これほどスムーズな他職種連携、病診連携を自然な形で作られているのだと感じました。

◎取材先紹介

医療法人社団藍正会 おぎくぼ正クリニック

〒167-0043

東京都杉並区上荻3-29-11 プラスム荻窪501

TEL:03-5303-1560

<取材・文 ココメディカマガジン編集部 /撮影 菅沢健治>